PICK UP重要なお知らせ

ABOUT日本介助犬福祉協会について

介助犬とともに生きる

選択肢を届けるために

日本介助犬福祉協会は、介助犬との生活を夢見る全国の希望者のために

「介助犬の育成と認定」や「介助犬の普及・啓発」を行う団体です。

1,000人の身体障がい者に、介助犬を届けることを目標に活動を続けています。

PROBLEM取り巻く課題

届ける数に限界がある

官に頼った制度

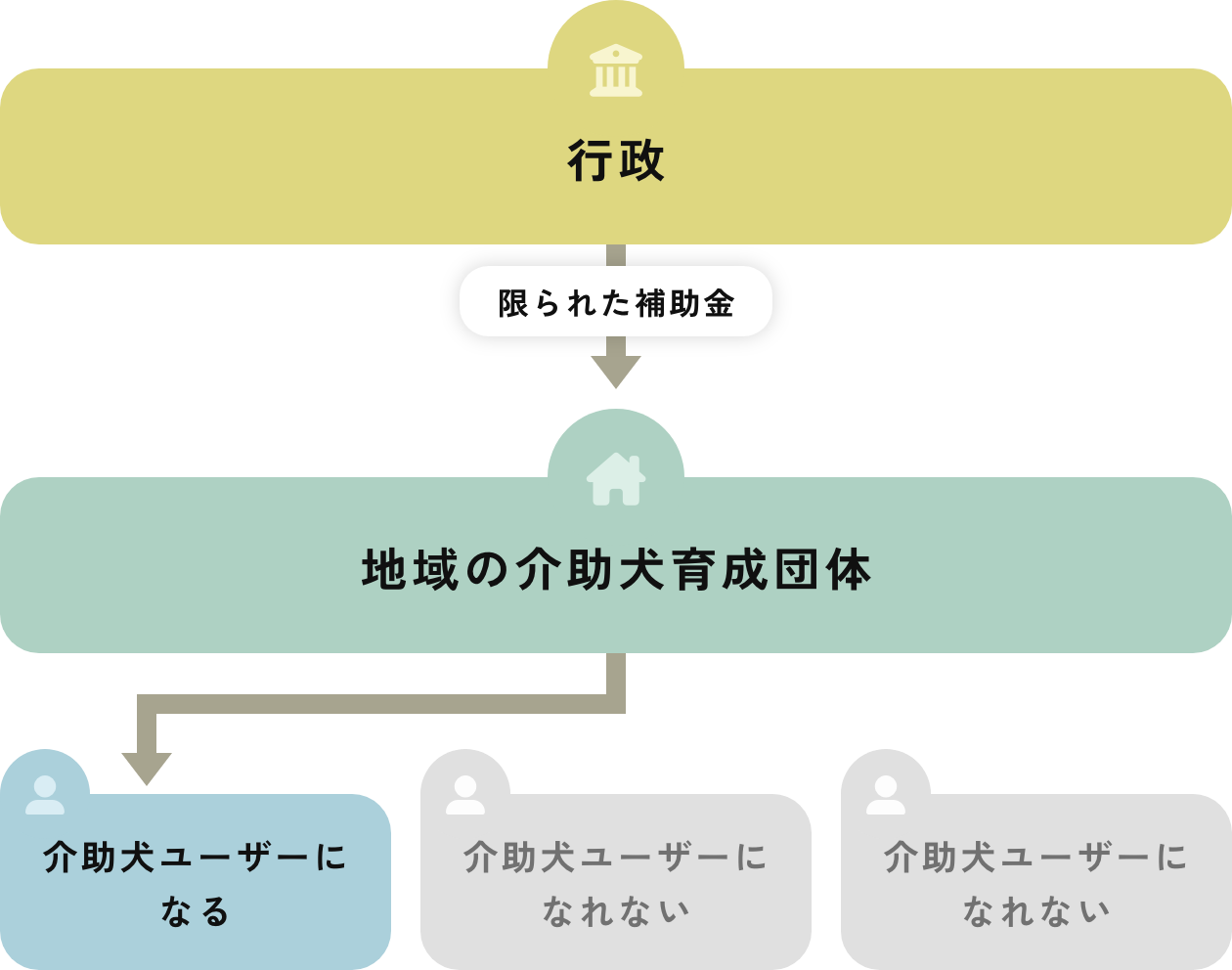

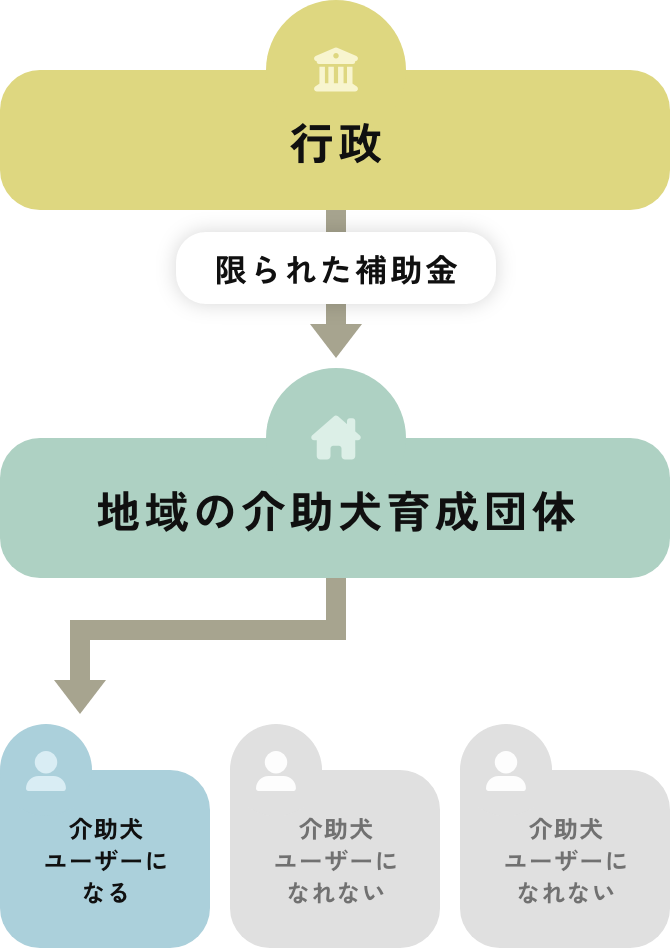

日本における介助犬希望者数は約1000人いると推定されます。しかし、身体障がい者でもごく一部の人しかユーザーとなれません。

その背景には、行政の限られた補助金に頼った現状があります。

GOAL活動を通して目指すもの

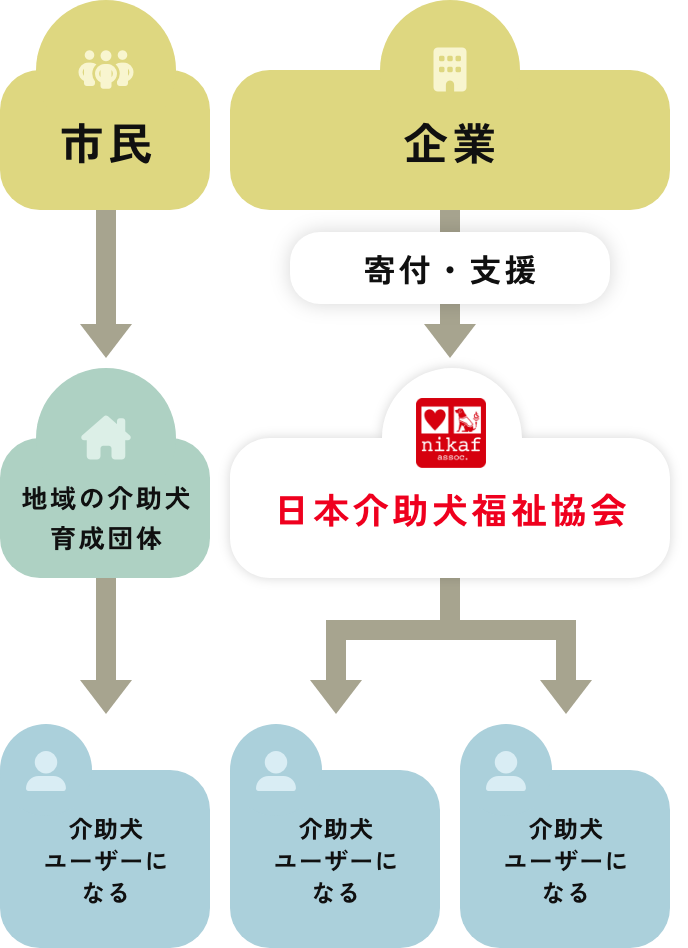

介助犬を市民が育て届ける

仕組み「新・介助犬」

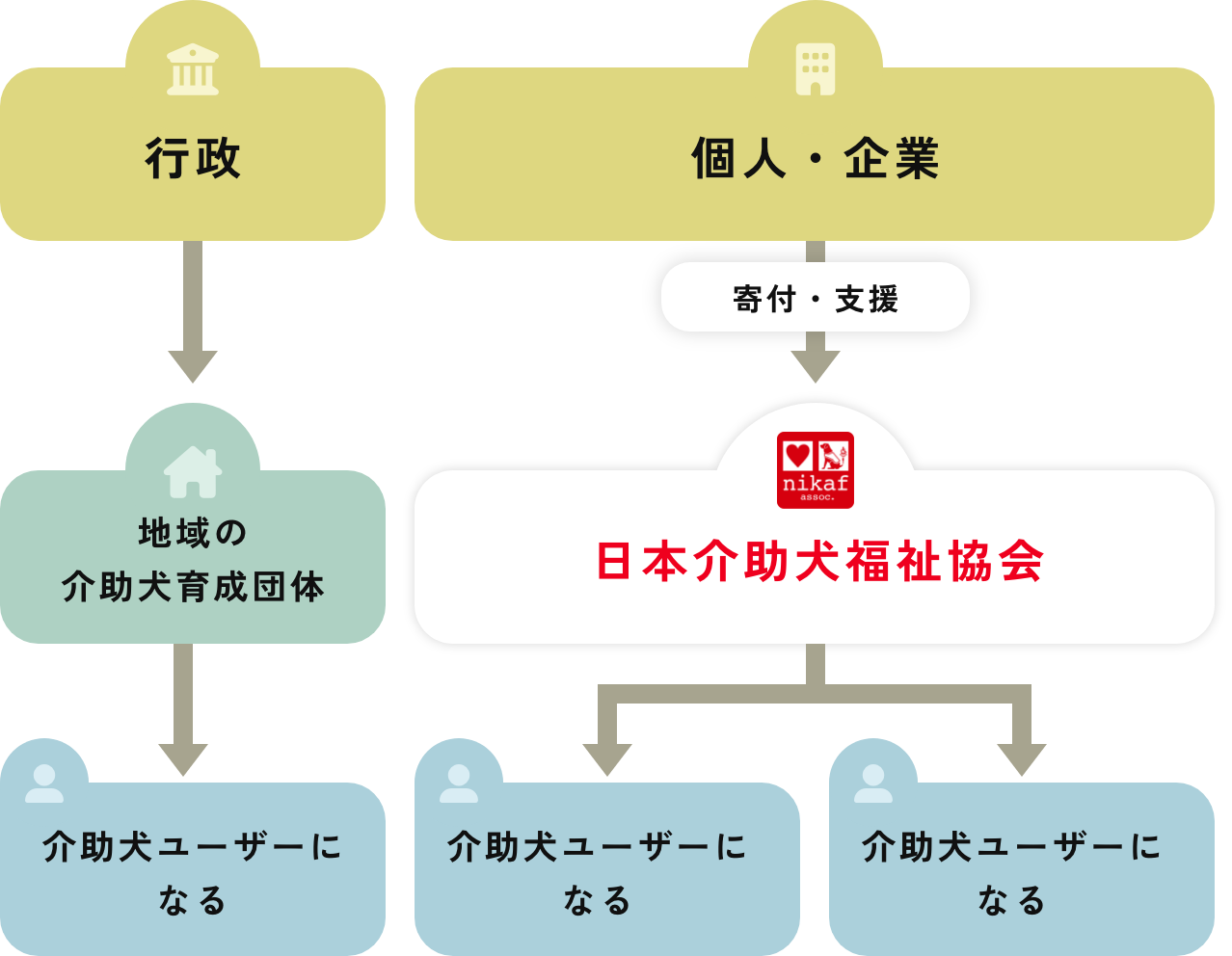

一人でも多くの方に介助犬と生きる選択肢を届けるには、官に依存することなく、民の力で伸ばしていく必要があります。

「介助犬=市民が育てる介助犬」となることを目指し、寄付による育成体制の構築をおこなっています。

REPORT活動レポート

DONATIONご寄付のお願い

介助犬の仕組みを変えるために、あなたの力を貸していただけませんか

官に依存しない「市民が育てる介助犬」を実現し、

1,000人の身体障がい者に介助犬を届けるには、皆さまからのご支援が必要です。

介助犬の仕組みを変えるために、力を貸していただけませんか。